特別展「法然と極楽浄土」(6月9日(日)まで)の主担当を務めました研究員の瀬谷愛(絵画担当)です。

何年もかけて準備してきましたこの展覧会も、東京国立博物館での会期は残りわずかとなりました。

この後は、京都国立博物館、九州国立博物館へと巡回しますが、目黒・祐天寺のご本尊「祐天上人坐像」など、東京会場にしか出品されない作品もありますので、ぜひあきらめずに! お越しいただきたく思います。

思い返すに、特別展の準備は、それはもう、筆舌に尽くしがたいくらい、たいへんなものです。

全体のコンセプトづくり、リストの作成、ご出品のお願いから始まり、作品調査、応急修理の手配。

作品解説、論文の執筆、図録用の写真撮影や手配、図録の校正、校正につづく校正、校正、校正。

ポスター、チラシなど広報の文章執筆やデザインのチェック、会場構成と会場デザインの相談、数センチ単位の図面検討、音声ガイドの台本校正や収録、ジュニアガイドの作成…。

作品の集荷で全国のご所蔵者様をトラックで伺うのがつかの間の楽しみで、館に戻って、緊張の展示作業。

開幕後もテレビ、新聞、雑誌、ウェブ記事の取材対応、講演会、ブログ…。

気が遠くなるほど長く感じる準備期間でした。

それはまるで、極楽に往生していながら、なかなか開かない蓮のつぼみの中でひたすら阿弥陀仏の説法にふれる下品下生(げぼんげしょう)の赤子のような日々。

もう、十二大劫(じゅうにだいこう・とんでもなく長い時間)です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

重要文化財 當麻曼陀羅図(貞享本)(部分) 青木良慶・宗慶筆 江戸時代・貞享3年(1686) 奈良・當麻寺蔵

まさに當麻曼陀羅に描かれるこの赤子のような日々

やっと開いて、会場で多くの方がご観覧なさっているのをみると、あぁ本当にがんばってよかったなと思います。

ずーっと観想していた世界が目の前に広がっている。これこそが研究員(学芸員)の極楽です。

と、同時に、仕事や研究に一生懸命取り組んでいると、思いもよらない巡りあわせのようなことが起きて、驚くことがあります。

今回、広報の最前線に登場いただいていたのは、国宝「阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)」でした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

国宝 阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎) 鎌倉時代・14世紀 京都・知恩院蔵(東京会場での展示は終了しています)

早来迎が会期前半で撤収され、後半に展示したのはこちら。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

重要文化財 阿弥陀三尊来迎図 鎌倉時代・14世紀 福島・いわき市蔵

福島・いわき市所蔵の重要文化財「阿弥陀三尊来迎図」です。

縦240センチ、横140センチを超える極めて大きな画面に、阿弥陀仏と観音・勢至菩薩が並んで来迎しているところが表されています。

その姿はとても量感的で、美しいです。

この仏画は、同市内に所在する如来寺というお寺に伝来しました。

こんなに大きな仏画を掛けられるというだけで、いかに立派なお寺かということが想像されます。

如来寺は14世紀初頭に名越(なごえ)派3世・妙観によって開かれた古刹(こさつ)で、鎌倉光明寺の開山・然阿良忠(ねんなりょうちゅう)の弟子であった尊観から始まる名越派の檀林(僧侶の養成機関)として多くの学僧を輩出しました。

本展ではそのはじまりのとき、尼僧真戒が如来寺の前身と伝えられる庵に安置したという本尊「阿弥陀如来および両脇侍像(善光寺式)」(5月12日まで)も展示しました。

そうしたなか今回は国宝「綴織當麻曼陀羅」が奈良県外で初めて出品されるということで、染織の仏教美術にも着目し、『繡仏(しゅうぶつ)』(日本の美術470、至文堂、2005)を執筆された九州国立博物館の伊藤信二さんから繡仏の名品を選んでいただきました。

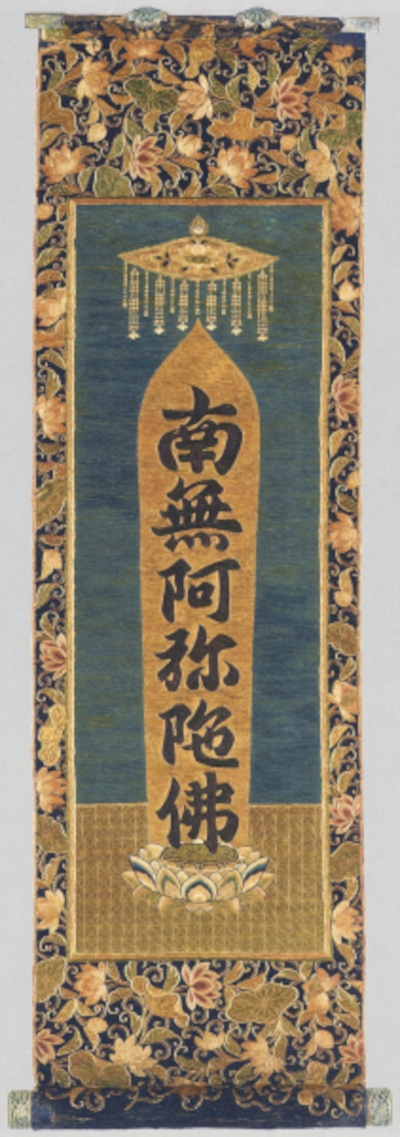

そのなかに福島・阿弥陀寺所蔵の重要文化財「刺繡阿弥陀名号」がありました。

阿弥陀寺は福島・南相馬市に所在する浄土宗寺院で、妙観の孫弟子にあたる源尊が開いた古刹です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

重要文化財 刺繍阿弥陀名号 鎌倉~南北朝時代・14世紀 福島・阿弥陀寺蔵(東京会場での展示は終了しています)

こちらは縦63センチ、横19センチという小さな作品ですが、下地の絹を刺繡で覆いつくす「総繡」と呼ばれる仕上げで、表装となる部分も刺繡されており、全体が制作当初の姿を美しく残すという点でも、稀有で優れた繡仏の代表作と評価されています。

「南無阿弥陀仏」の名号部分は、毛髪を刺しているんですよ。

中世の繡仏ではよくある技法だそうですが、制作者の思いの強さが伝わってきます。

今回の展覧会では近世の浄土宗の広がりにも着目しまして、17世紀初頭に琉球に浄土宗を広めた袋中(たいちゅう・1552~1639)にふれました。

一説に沖縄のエイサーは袋中が伝えた念仏踊りを起源に持つともいわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

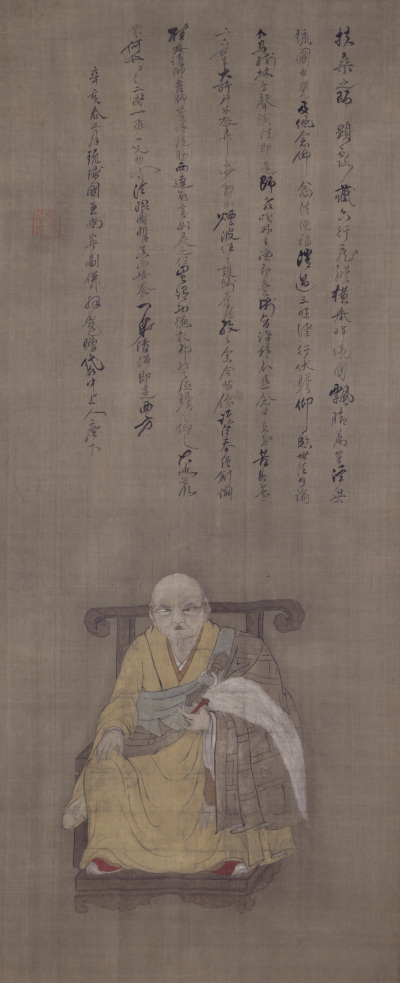

袋中上人像 尚寧王筆・讃 江戸時代・慶長16年(1611) 京都・檀王法林寺蔵(東京会場での展示は終了しています)

袋中は増上寺の学寮で白幡派(良忠の弟子・良暁の一派)を極め、郷里の古刹・成徳寺13世となります。

成徳寺の開山は聖観といって妙観の弟子、源尊の師にあたります。

そして袋中の出身地は、奥州菊多郡岩岡(現・福島県いわき市)。

おや? いわき…

Image may be NSFW.

Clik here to view.

第4章「江戸時代の浄土宗」展示風景

(右手前)祐天上人坐像 竹崎石見作 江戸時代・享保4年(1719) 東京・祐天寺蔵

そして、同じく本展を担当した研究員・長倉の1089ブログ「特別展「法然と極楽浄土」その1 浄土宗にまつわる江戸時代の書」でもご紹介した、

東京会場のみでご覧いただける東京・祐天寺のご本尊「祐天上人坐像」と祐天寺の多くのご寺宝。

祐天(1637~1718)は、大巌寺(だいがんじ)、弘経寺、伝通院の住持を歴任し、増上寺36世となった高僧で徳川5代将軍・綱吉やその母・桂昌院、そして大奥の女性たちや江戸の多くの民衆から多大な帰依を受けた方でした。

その祐天の出身地は、陸奥国石城郡(現・福島県いわき市)。

んん?? いわき…!!

当初まったく意図していなかったので、ここにきて福島浜通りのつながりに気づいてたいへん驚きました。

考えてみればこれはただの偶然というよりは、奥州における名越派のつながりが優秀な僧侶と文化財を生むにいたった必然、とみることができるのではないでしょうか。

実は私がこの展覧会の担当になったのは、13年前、2011年秋に当館で開催した特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」を担当したご縁があったからなのですが、当時、開催の半年前に東日本大震災が起きました。

阿弥陀仏はすべての人を平等にあまねく救うことを誓い、悟りを得たといいます。

誰も置いていかない。誰をも忘れない。

仕事の巡り合わせとはいえ、いろいろなことを考え、感じました。

今回の展覧会の準備が佳境に入っていた今年1月には、能登半島で大きな地震が起きました。

まだ多くの方が不自由な生活をされていますし、余震も続いています。

どんなに準備をしても、展覧会は会期が終われば、記憶の中だけに残ります。

このような機会に10万人を超える方々がわざわざ上野までご来場くださり、過去の多くの人々の想いの結晶にふれていただけたことに、とても感謝しています。

本当にありがとうございました。

↧

特別展「法然と極楽浄土」その3 福島浜通りと「法然と極楽浄土」

↧