保存修復室の沖松と申します。

今回は、3月15日(日)まで公開中の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(本館特別1室)についてご紹介させていただきます。

当館の保存修復事業の成果の一端として、修理を終えた作品を、修理のポイントやその工程中に得られた情報などとともに紹介するこの展示も今回で15回目!

そんな節目の年でもある今回は、国宝室での「檜図屏風」の修理後初お披露目の展示と同時開催として、檜図屏風の修理に関連する資料も展示しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

左:展示室内全景、右:屏風下地見本

本紙の下には、特性の違う和紙を、張り方を変えて何層も重ねた下地があります。本紙を支え、安定した状態を保つ上でとても重要です。

それでは、展示をのぞいてみましょう。

特別1室の南北の壁側のケースでは、作品の解体を伴う本格修理の例として、南側には刀剣・陶磁・考古などの立体物、北側に絵画・書跡・漆工、中央の覗きケースには、メインテナンスとして恒常的に行っている和綴じ本の綴じの修理や洋書の保存箱の製作などの対症修理の例を展示しています。また、檜図屏風修理の関連では、裏紙制作にあたって、八条宮家縁の意匠として桂離宮の襖に用いられた五七桐大紋の版木を用いました。今回の展示でも宮内庁京都事務所のご協力により特別に拝借して展示しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

和綴じ本の修理

ここでは、絵画・書跡作品から1点、技術的に興味深い例として、「先徳図像」(重要文化財)に注目してみましょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

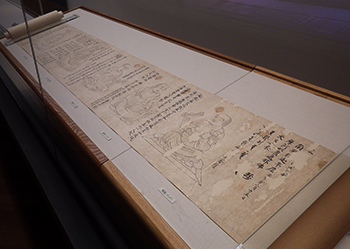

重要文化財先徳図像 玄証筆 平安時代・12世紀

この作品は玄証(1146-1222)という、高野山を拠点に密教の図像研究・蒐集に活躍した学僧の自筆のものとして重要な作例です。紙は打ち紙加工がされた楮紙が用いられています。

本紙に虫損跡が多く、紙に厚みがあるため、修理前は、以前の修理で欠損部を塞いだ箇所に段差が生じていました。その段差が折れの進行する原因ともなり、陰影が生じて鑑賞上も支障を生じていました。これだけ多くの欠損部に補修紙を貼ると、一枚の厚さは少なくても、本紙を巻いたときには重なり合い、必要のない厚みが出て本紙に負担をかけてしまいます。

そのため、修理にあたっては虫損部の補修を如何に段差なく、本紙に負担をかけないように行うかが大きなポイントでした。

そこで採用されたのが「DIIPS」 (Digital Image Infill Paper System)です。

この技術は、本紙のデジタル撮影画像から欠損部の形状をアクリルシートに再現したもので補紙を漉き、それを欠損部に嵌めこむ方法です。

本紙の厚みに応じてシートの厚みを変えられ、レーザー加工で欠損部の形に穴を開け、そこに紙料を流し込んで補紙を漉くので、どんなに複雑で小さな形でも欠損部にピッタリ嵌まる形に漉くことができます。

そして周囲の余分な繊維をのりしろにできるため、本紙に接着する際に糊が薄くてすみ、凹凸も極力なくすことができます。

また、この技術の元になっている漉き嵌めのように、本紙そのものを紙料を混ぜた水に通す必要がないので、本紙の風合いや彩色など水に通すと損なわれる要素がある作品に効果的な技術です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

左:補紙作製中 右:補紙作製シート

修理の現場では、様々な状態の作品に、より安全で効果的に対応できるよう、こうした技術・材料の研究開発が常に進められています。

普段の展示された作品だけからは見えない裏方の仕事ですが、文化財を未来に伝えていくためにとても大事な部分です。年1回のこの機会に、是非ご覧いただけたら幸いです。