ウサギ。ネコ。

カエル。サル。

いかがでしょう? とある作品のなかから愛らしい動物たちをピックアップしてみました。

この動物たちはすべてこの特別展に出品される作品に登場します。

何の展覧会? どの作品?

え? わかりませんか? もう一度、始めのウサギを見てみてください。

どこかで見たことのあるウサギですよね?

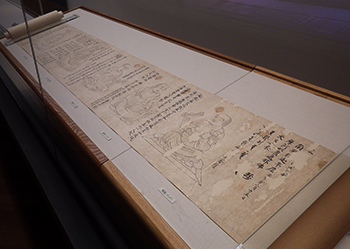

そう! これらはすべて、あの有名な国宝「鳥獣戯画」に出てくる動物たち。

国宝 鳥獣人物戯画 甲巻(部分) 平安時代・12世紀 京都・高山寺蔵

*この場面は後期(5月19日(火)~6月7日(日))に展示

トーハクでは来春、特別展「鳥獣戯画-京都 高山寺の至宝-」(2015年4月28日(火)~6月7日(日)、平成館)を開催します!

開催に先立ち、2014年12月15日(月)、同展の報道発表会を行いました。

当日は主催者を代表し、当館の島谷弘幸副館長と、高山寺の田村裕行執事がご挨拶を申し上げました。

本展覧会は、あの誰もが一度は目にしたことのある鳥獣戯画の全貌をご紹介し、さらに、その伝来した京都・高山寺、そして同寺を再興した明恵上人ゆかりの至宝をかつてない規模で展観するものです。

本展覧会担当の土屋貴裕研究員からは、熱のこもった展覧会概要の説明がありました。

東京国立博物館 土屋貴裕研究員

演台前面にも、鳥獣戯画の切り抜きが! 館内でも人気が高い、烏帽子をかぶったネコ

さて本展覧会、タイトルにもなっている「鳥獣戯画」ばかりに注目してしまいがちですが、それは実にもったいない!

世界文化遺産にも登録されている高山寺は、多くの文化財を守り伝えてきた仏教美術の一大拠点。

鳥獣戯画のほかにも、貴重な聖教・典籍類とともに伝えられてきた多くの仏教美術など、見どころが満載です。

仏教美術、というと硬い印象を受ける?

そんな方向けに、土屋研究員の解説した作品の中から、特に愛らしい作品をご紹介しましょう。

重要文化財 子犬 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵 *通期展示

明恵上人もそばにおいて、愛玩したと伝わるこの木彫りの子犬。この愛くるしさ、たまりません

高山寺には「栂尾開帳(とがのおかいちょう)」と呼ばれる儀礼でも使用された多くの動物彫刻が伝わります

重要文化財 梵天火羅九曜図(ぼんてんからくようず)(部分) 平安時代・文治5年(1189) 京都・高山寺蔵

*前期(4月28日(火)~5月17日(日))展示

仏画のお手本白描図像のひとつ。鳥獣戯画の伝来を考えるうえでも貴重な資料です

また、高山寺を中興した明恵上人も魅力的な人物。

自らに厳しい修行を課しつつ、多くの後進を育て、さらに身寄りを失った女性たちを保護するなど、乱世に救いを求める人々から慕われたことでも知られています。

様々なエピソードで彩られた上人のひととなりや信仰世界が感じられるゆかりの作品は、日本の仏教美術の中でもきわめて個性的といわれており、この展覧会のもうひとつの見どころです。

ん?また難しそう?

では、ここでも動物(?)に注目してみましょうか。

国宝 明恵上人像(樹上坐禅像) 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵 *前期(4月28日(火)~5月17日(日))展示

高山寺の裏山で坐禅を行う明恵上人。上部に自筆の賛がみえます

左上の樹上で上人を見守る一匹のリスにも注目!

国宝 華厳宗祖師絵伝(けごんしゅうそしえでん) 義湘絵 巻第三(部分) 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵 *前期(4月28日(火)~5月17日(日))展示

高山寺に伝わるもう一つの国宝絵巻。明恵上人が慕った新羅の僧・義湘の事蹟を描いています

龍は、義湘に恋心を寄せる善妙という女性が、彼を守護するために変じた姿

もちろん、4年をかけて解体修理され新しく生まれ変わった鳥獣戯画も、甲・乙・丙・丁の全4巻が一挙公開されます。

(会期中、展示場面の変更があります。)

国宝 鳥獣人物戯画 乙巻(部分) 平安時代・12世紀 京都・高山寺蔵

*この場面は後期(5月19日(火)~6月7日(日))に展示

さらには、絵巻から掛け軸に仕立て直されて国内外に伝来する断簡もすべて集結!(一部前期展示のみとなります。)

鳥獣人物戯画 甲巻 断簡 平安時代・12世紀 *通期展示

現存する全ての鳥獣戯画が見られる、まさに鳥獣戯画の全貌をご覧いただける展覧会なのです。

なお、展覧会公式サイトではスペシャルコンテンツとして、鳥獣戯画全4巻全場面を一挙公開中。

前期と後期での展示場面の変更も一目瞭然です。

展覧会前の予習もばっちり

このほかに報道発表会では、国宝「鳥獣人物戯画」の全4巻・全場面を掲載した「豆本セット前売券(1,800円)」が限定2,000枚で販売されることも明らかにされました。

(展覧会公式サイト、セブンイレブン店頭などで2月1日(日)から販売予定。豆本は、会期中の本展会場にて引き換え。)

鳥獣戯画を手元において鑑賞できるスグレモノ!売り切れ必至です。

魅力あふれる作品やイベント情報などは、今後もこの1089ブログでご紹介していきます。

どうぞ来年4月の開幕をお楽しみに。

動物好きにもたまらない? 2015年春、「鳥獣戯画-京都 高山寺の至宝-」展開催!

日々奮闘中!写真アルバムの保存

トーハクに多くの貴重な写真アルバムがあるのはご存知でしょうか。

当館の写真資料は質量共に日本有数で、その中には重要文化財2件が含まれており、うち1件が写真アルバム「旧江戸城写真帖」です。写真資料は主に本館15室で展示が行われており、一部はインターネット(東京国立博物館情報アーカイブ古写真データベース)で公開されています。

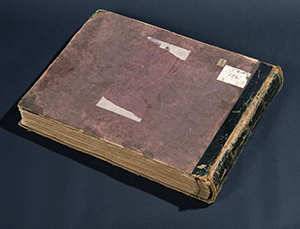

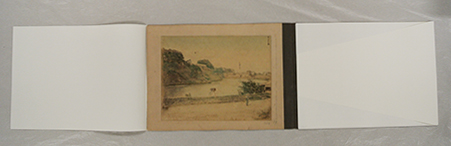

重要文化財 旧江戸城写真帖装丁 蜷川式胤編 横山松三郎撮影 高橋由一着色、明治4年(1871)※展示は未定

重要文化財 旧江戸城写真帖より 蜷川式胤編 横山松三郎撮影 高橋由一着色、明治4年(1871)※展示は未定

私たちにも身近な写真ですが、当館所蔵の写真アルバムは約140年の時を重ねており、その保存には他の美術工芸品同様の注意を払わねばなりません。むしろ環境に敏感なため、より注意が必要な文化財に属します。写真そのものの保存については世界各国で議論され、様々な方法が考案されていますが、写真アルバムの保存については確固たるものがないのです。例えば、「ガラス乾板は縦置きが基本で、状況によっては横置きにする」といった具合に保存計画するのですが、写真アルバムは縦置きが良いのか、横置きがよいのかの基準もないのです。

墺国維府博覧会出品撮影 横山松三郎撮影 明治5~6年(1872~73)

その原因は、写真アルバムが写真資料として、本として、そして美術品としての側面を併せ持つため、分野を横断した保存方法の研究がなかなか進まない現状にあります。

当館の写真アルバムだけみても、和紙に写真が固定されて和綴じのものもあれば、画帖のような装丁をしたもの、洋紙に糊で写真が貼りこまれた洋書のようなものまであります。更には顔料等で著色されていたり、墨による書き込みがあったり、地図が付いていたりしています。また、当館所蔵ではありませんが、漆芸の装飾を表紙に施したものもあります。

このように一筋縄ではいかない写真アルバムの保存ですが、当館では写真アルバムそれぞれの形態や状態に合わせた最善の保存方法を選択しています。しかし、更により良い写真アルバムの保存を目指し、さる11月5日にアメリカ合衆国デラウェア大学から写真保存の世界的権威であるDebra Hess Norris氏をお招きして研究会を催し、欧米の状況を伺うのと同時に当館の写真アルバムの保存方法について意見交換を行いました。

資料を閲覧するDebra Hess Norris氏(右から2人目)

江戸の面影を残す明治初期の日本の姿が末永く見られるように、現状に満足せず、適した保存方法の模索を日々行っています。

黒田記念館がリニューアルオープンします。

2012年から耐震工事のため休館していた黒田記念館が、いよいよ2015年1月2日(金)にリニューアルオープンします。

展示室は2階。

アールヌーヴォー調の階段の手すりのデザインも見どころのひとつです。

建築意匠もお楽しみいただけます

階段を上って左手が新たに設けられた特別室。

黒田清輝の代表作「湖畔」「智・感・情」「舞妓」「読書」のみの贅沢な空間となっています。

作品との調和にこだわって生まれた、落ち着いた色調の室内で、ゆったりとご鑑賞いただけます。

特別室は年3回、期間限定での公開となります。

2015年の公開日程は下記の通りです。

第1回:2015年1月2日(金)~1月12日(月・祝)

第2回:2015年3月23日(月)~4月5日(日)

第3回:2015年10月27日(火)~11月8日(日)

反対側で黒田の銅像(高村光太郎作です!)が迎えてくれる黒田記念室は、設立当初より黒田の画業を顕彰する部屋として作られ、作品の公開がされてきました。

天井にもご注目。漆喰の花飾りが特徴的です

リニューアル後は、およそ6週間ごとに展示替えをしながら所蔵作品を公開いたします。

写生帖や書簡など、黒田の人物像に迫る作品にも触れていただけます。

アトリエのイメージも再現

これだけの贅沢空間が、観覧料無料でご覧いただけます。

初もうでや上野公園散策の折にぜひ、お立ち寄りください。

黒田記念館

開館時間:9:30~17:00 (入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(祝日・休日の場合は開館、翌火曜日休館)、年末年始

ただし原則として、ゴールデンウィーク期間とお盆期間は無休

※開館時間、休館日は時期により変動あり。東京国立博物館に準ず。

観覧料:無料

博物館に初もうで~ひつじと吉祥~

年の瀬も押し迫ってまいりました。この時期、みなさん共通の懸案事項といえば、そう、年賀状です!2015年は未(ひつじ)年ですが、みなさんどんなデザインをご用意されていますでしょうか?

さて、今のわたしたちが思い浮かべるヒツジは、ふわふわ、もこもこした豊かな毛で全身を覆われた、かわいらしい姿ではないかと思います。では、そのイメージはいつから来たのでしょうか?お正月のトーハクでは、「博物館に初もうで~ひつじと吉祥~」(1月2日(金)~12日(月・祝))と題して、地中海から東アジアまでの遺物を通じてヒツジ(羊)とお正月にふさわしいおめでたい作品の数々をご紹介いたします。

展示風景

紀元前より人類にとって最も身近な動物のひとつだった羊。宗派や東洋、西洋の別を超え、神への最適な捧げものとして考えられてきました。古代メソポタミア文明ではすでに紀元前7,000年ごろから羊を家畜化していた跡がありますし、古代中国ではそれ以前から羊とともに暮らしていた痕跡もあるといわれています。肉や乳、脂肪は人々の大事な栄養源になりましたし、皮や毛は衣類だけでなく羊皮紙などにも加工され、人類発展の歴史においてなくてはならない存在でした。

羊頭部形垂飾 地中海東岸又はカルタゴ出土 紀元前7~ 6世紀 個人蔵

やがて「よきもの」の意を備えるようになり、このうち古代中国では、青銅器などに羊文が表わされたほか、「美」「善」「祥」といった言葉にも羊の字が使われるようになります。

饕餮文鼎(とうてつもんてい) 中国 殷時代・前13~前11世紀 東京国立博物館蔵

青玉筆洗 中国 清時代・19世紀 東京国立博物館蔵(神谷傳兵衛氏寄贈)

羊に対する吉祥イメージはアジア全域に広がり、日本でも『日本書紀』によれば推古天皇7年(599)、百済より「駱駝一疋驢一疋羊二頭白雉一(ラクダ1匹、ロバ1匹、ヒツジ2頭、白キジ1匹の意)」が贈られたとあるのをはじめとして、『百練抄』ほか、異国からの献上品としての記載が散見できます。正倉院宝物にも、羊文を表わした白綾や、羊を描いた臈纈(ろうけち)屏風が存在しています。

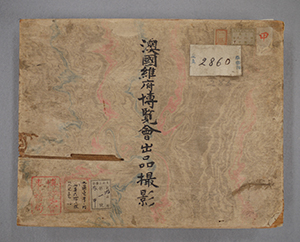

一方、羊の生息しない日本では、薬師如来の眷属で時を司る十二支のひとつとして、もしくは異国の動物として認識されていました。しかし羊自体を吉祥図様として扱うことは定着しなかったようで、現代人がその姿をみるとまるで山羊! 明治時代に本格的に羊が飼育されるようになるまで、日本人は羊と山羊の区別はついておらず、いずれも半ば想像上の動物に近い存在として表現されていたことがうかがえます。

十二支図 渡辺南岳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

右:羊部分拡大

今回の「博物館に初もうで」では、I「アジアの羊」、II「十二支」、III「日本人と羊」、IV「吉祥模様」という4つの切り口から、地中海から東アジアまでの遺物を通じて、羊と人との関係を探ります。また、1月2日(金)~1月12日(月・祝)には、トーハク内のあちこちに展示されている羊を訪ね歩く「羊めぐり~羊が何匹?」という企画も行っております。このほか、お正月にふさわしい作品の数々をご紹介いたしますので、新年はぜひ上野のお山へお越しください。

2014年もありがほー!

2014年もいよいよ大晦日。

2014年もいよいよ大晦日。

今年もトーハクの一年を振り返ってみましょう。 新年は1月2日から「博物館に初もうで」。

新年は1月2日から「博物館に初もうで」。

獅子舞や和太鼓で、お正月気分満喫だったほ! 年明け1月15日からは、2つの特別展がはじまりました。

年明け1月15日からは、2つの特別展がはじまりました。

「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」は、アメリカの美術館にもたくさん素晴らしいの日本美術コレクションがあるなんてびっくり。「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」では、現代の人間国宝の作品と、トーハク所蔵の古典の名宝が一緒に展示されて、その伝統の流れを知ることができました。 2月は「支倉常長像と南蛮美術―400年前の日欧交流―」があったほ。

2月は「支倉常長像と南蛮美術―400年前の日欧交流―」があったほ。

ヨーロッパの人が描いた日本の武士の姿は、とっても大きな絵だったほー。 春は恒例の「博物館でお花見を」。最近では、トーハクの庭園は隠れたお花見スポットとして話題になっているそうよ。

春は恒例の「博物館でお花見を」。最近では、トーハクの庭園は隠れたお花見スポットとして話題になっているそうよ。

4月は、「キトラ古墳壁画」も始まりました。約1ヶ月ほどの展覧会でしたが、壁画を間近で見られる最後の機会ということで、たくさんのみなさまにご来場いただきました。 ぼくも古墳生まれ古墳育ちだけど、一度にこんなにたくさんの人に見られたことないほ…。

ぼくも古墳生まれ古墳育ちだけど、一度にこんなにたくさんの人に見られたことないほ…。 トーハクくんはいつでもみんなに会えるからね。

トーハクくんはいつでもみんなに会えるからね。

そして夏の展覧会は、「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」。門外不出の「翠玉白菜」が2週間限定で公開されました。1089ブログでも担当研究員のみなさんが、台北 國立故宮博物院の貴重な作品について、熱く語ってくださいました。 でも、トンポーローのほうがおいしそうだったほ…。

でも、トンポーローのほうがおいしそうだったほ…。 えーと。次いきます。

えーと。次いきます。

秋は記憶にも新しい「日本国宝展」がありました。 ちょっと!

ちょっと!

ぼくがポスターのモデルになった「アジアフェス in トーハク」も忘れないでほー!!

衣装体験や伝統芸能、そして、アジアン屋台で美味しいアジアンフードをたらふく食べんだほ~。 そうそう、「東アジアの華 陶磁名品展」もこのアジアフェスの一環でした。

そうそう、「東アジアの華 陶磁名品展」もこのアジアフェスの一環でした。

日本、中国、韓国の国立博物館が誇る陶磁の名品が一堂に揃い、見ごたえのある展覧会でした。

この時期、初の野外シネマイベントも開催されたわね。 そして「日本国宝展」では、国宝の土偶せんぱいが集結したんだほー!

そして「日本国宝展」では、国宝の土偶せんぱいが集結したんだほー!

ぼくもあいさつにいったほ。

グッズショップ国宝店では、はにわクッキーならぬ、土偶ビスケットなんていうのも売っていたほ! 「日本国宝展」は正倉院宝物や「金印」も期間限定で展示されました。

「日本国宝展」は正倉院宝物や「金印」も期間限定で展示されました。

ポスターでおなじみの善財童子像や、想像よりも大きかった五重小塔などが印象的でした。

さて、トーハクくん、来年の予定は? 1月2日(金)から黒田記念館がリニューアルオープン!こちらは入館無料だほー。

1月2日(金)から黒田記念館がリニューアルオープン!こちらは入館無料だほー。

平成館はリニューアル工事で休館だほ。考古展示室ともしばらくお別れだほ…。 お正月は1月2日(金)から開館します。

お正月は1月2日(金)から開館します。

「博物館に初もうで」や、リニューアルした黒田記念館でお楽しみください。

もちろん、国宝「松林図屏風」も展示されますよ。

考古作品は、少しずつですが、しばらくは本館2階1室にて展示されます。 埴輪「踊る人々」は2015年2月3日(火)~4月5日(日)の展示だほ!

埴輪「踊る人々」は2015年2月3日(火)~4月5日(日)の展示だほ!

今年も一年、お世話になりました。

今年も一年、お世話になりました。

2015年も、トーハクをよろしくお願いいたします!

2015年 新年のご挨拶

皆様、明けましておめでとうございます。

平成27年、2015年の新年を皆様とともに寿ぎたいと思います。

今年は羊年です。

羊は古来より人類にとって身近な動物のひとつであり、神への最適な捧げものとして考えられていたため、やがて「よきもの」の意を備えました。

「美」「善」「祥」といった漢字にも羊の字が使われています。

恒例の干支の展示も1月2日(金)からの「博物館に初もうで~ひつじと吉祥~」で12回目を迎え、一巡いたしました。

また、黒田記念館も2年間の耐震工事を終え、1月2日(金)からリニューアルオープンいたします。

新たに設けられた特別室では、年3回、2週間ずつ、「湖畔」など、黒田の名作をご覧いただけます。

1月14日(水)からの「みちのくの仏像」「3.11大津波と文化財の再生」をはじめ、春の恒例「博物館でお花見を」(3月17日(火)~4月12日(日))など様々な企画を用意しております。

皆様にとって、日本の文化や伝統、美術に親しみ、楽しんでいただける博物館となるべく、努力してまいります。

今年もトーハクをよろしくお願いします。

前庭の羊とともに 館長 銭谷眞美

横河コレクションの醍醐味―「『甌香譜』の世界」の展示より

新年あけましておめでとうございます。

昨年5月より、東洋館5室では建築家横河民輔(よこがわたみすけ 1864~1945)によって寄贈された中国陶磁コレクションの展示を行なっています。

正月から始まった新しいテーマは「『甌香譜(おうこうふ)』の世界」です。

『甌香譜』とは、昭和6年(1931)に工政会出版部より刊行された横河コレクション名品図録です。編集にあたったのは装丁家であり、稀代の目利きとして知られる青山二郎(1901~1979)。厖大なコレクションのなかから60点を選び抜きました。

コロタイプによる200冊限定の豪華図録です(出典:『甌香譜』工政会出版部、昭和6年)

いま展示室にはそのうちの34件がならんでいます。多くが現在も高く評価されている作品であり、企画の時点ではまだ20代であったという青山二郎の圧倒的な目の高さに驚かされます。

重要文化財 白磁鳳首瓶 唐時代・7世紀

昭和7年(1932)9月 横河民輔氏寄贈(第1回)

昭和24年2月18日 重要文化財指定

三彩壺 唐~五代・9~10世紀

昭和7年(1932)9月 横河民輔氏寄贈(第1回)

『甌香譜』「三十一 三彩蓮座壺」

五彩龍鳳文面盆 明時代・万暦年間(1572~1620)

昭和7年(1932)9月 横河民輔氏寄贈(第1回)

『甌香譜』「二十 明万暦赤絵六角平鉢」

五彩群馬図皿 明時代・17世紀

昭和7年(1932)9月 横河民輔氏寄贈(第1回)

じつは『甌香譜』に掲載されている群馬図皿は、当館所蔵品の2枚とは異なるものです。

このほかに虎を描いた皿も、当館所蔵品とは異なるものがみられます。

横河は古染付や天啓赤絵を大量に所蔵していたと伝わっています。とりわけ好んでいたのかもしれません。

『甌香譜』「二十五 明天啓赤絵群馬中皿」

これまで、「青山二郎の眼」を評価する一つとして語られることが多かった『甌香譜』ですが、ここでは横河コレクション、横河民輔の功績という面からお話してみたいと思います。

横河民輔が収集を始めたのは大正の初めころといわれています。それからわずか10数年で、新石器時代から清時代に至るさまざまな種類の土器・陶磁器を集め、質・量ともに世界最大規模のコレクションをつくりあげました。その背景には、前回のブログ(「横河コレクション―宋・元のやきもの」)でもお伝えしたように、欧米における最新の研究動向がありました。横河の眼は日本国内ではなく、海外の研究に向けられていたのです。

なかでも横河を語るうえで外すことができないのが、イギリスの収集家ジョージ・ユーモルフォプロス(George Eumorfopoulos 1863-1939)です。英国東洋陶磁学会の初代会長をつとめた人物で、当時最前線にあったイギリスの中国陶磁研究を中心となって支えました。1920年代後半には、彼のコレクションは分野ごとにカタログにまとめられ、その質と量で世界中を驚かせます。コレクションの主軸であった陶磁器は全6冊にもおよびます。

横河が『甌香譜』を刊行し、翌年帝室博物館(現・東京国立博物館)の表慶館にて寄贈記念特別展が開催されると、人々は横河を世界のユーモルフォプロスに比肩すると称賛しました。きっと横河自身、この同世代のコレクターを強く意識していたに違いありません。

しかし、横河とユーモルフォプロスの収集活動には決定的な違いがあります。ユーモルフォプロスのコレクションは彼の没後、売りに出され、大英博物館とヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に分割して収められました。いっぽう、横河は亡くなる直前の昭和18年(1943)まで収集を行ない、博物館に寄贈を続け、博物館のコレクションを充実させることに心血を注ぎます。『甌香譜』刊行の時点で、すでにコレクションは質・量ともに世界レベルのものであったことだけでも大変な功績と言えますが、横河コレクションの真価は第1回の寄贈後に追加された作品たちにあると言ってもよいかもしれません。

もし横河民輔がいまも存命であったら、この60年のあいだにいったいどんな作品がコレクションに加わっていたでしょう。日本における中国陶磁コレクションの礎である横河コレクション―『甌香譜』の世界に浸りながら、そんな想像に胸をふくらませるのも楽しみの一つです。

「みちのくの仏像」「3.11大津波と文化財の再生」開幕!

特別展「みちのくの仏像」と特別展「3.11大津波と文化財の再生」が、いよいよ本日開幕しました!

それに先立ち、昨日は開会式・内覧会が行われました。

寒空のもとたくさんのお客様にご来館いただき、2015年最初の特別展も幸先の良いスタートとなりました。

特別展「みちのくの仏像」は、本館1階特別5室で開催されています。

東北各地から集められた仏像が、ひとつの空間に勢ぞろいした姿は、まさに圧巻!

東北の三大薬師といわれる黒石寺(岩手県)・勝常寺(福島県)・双林寺(宮城県)の薬師如来坐像も、

展示室奥にそろって展示されています。

重要文化財 伝吉祥天立像 平安時代・9世紀

岩手・成島毘沙門堂蔵 (左画像の提供:東北歴史博物館)

本展の魅力は、写真では伝わりづらい、木のお像の圧倒的な存在感と木目の美しさ。

例えば写真の吉祥天立像は、厚みのある体が大きく前傾しており、正面から見ると、こちらに迫ってくるような

迫力があります。

会場では、女優の薬師丸ひろ子さんによる音声ガイドの貸出を行っています(400円)。

薬師丸さんの包み込むようなナレーションで、特別展「みちのくの仏像」をさらにご堪能ください!

続いて、特別展「3.11大津波と文化財の再生」(本館特別2室・特別4室)の開会式も行われました。

展示室では、当館が被災地の博物館等と協力して取り組んできた、被災文化財の安定化処理や

修理の現状をご紹介しています。

リードオルガン 三省堂機械標本部製造

明治時代末期~大正時代初期・20世紀 岩手・陸前高田市立博物館蔵

本館大階段踊り場には、修復されたリードオルガンが展示されています。

こちらは「昆虫類ドイツ標本箱(昭和時代・20世紀 岩手県陸前高田市高田松原採集

岩手・陸前高田市立博物館蔵)」です。

右隣に被災当時の状態を保存した標本箱が並べられていて、 修復前と修復後の状態を比べることができます。

資料によっては過度な修復は行わず、破損箇所を「歴史をくぐり抜けた証」として残しています。

本館1階特別4室では、「文化財再生のみちのり」を、パネル展示で分かりやすく説明していますので、

こちらもご覧ください。

上野で触れるみちのくの文化。

ぜひ、あわせてご鑑賞ください!

ユリノキちゃんが行く!「みちのくの仏像」

ほほーい! ぼくトーハクくん! 今日は担当研究員の丸山さんと一緒に、

ほほーい! ぼくトーハクくん! 今日は担当研究員の丸山さんと一緒に、

特別展「みちのくの仏像」を見にきたほ。 あら、トーハクくん。ここでなにをしているの?

あら、トーハクくん。ここでなにをしているの? え、丸山さんと…

え、丸山さんと… 私は、丸山さんのご指名で一緒に特別展を見に行くの。

私は、丸山さんのご指名で一緒に特別展を見に行くの。

「かわいいユリノキちゃんと一緒に回りたいなー」ですって! …!

…! …じゃ、そういうことだから。

…じゃ、そういうことだから。 ま、丸山さん…

ま、丸山さん… では丸山さん、今日はよろしくお願いします!

では丸山さん、今日はよろしくお願いします! よろしくね、ユリノキちゃん。

よろしくね、ユリノキちゃん。

というわけで、今回はユリノキちゃんと丸山研究員が

展覧会の見どころをご案内します 早速ですが、丸山さんがおすすめする、いちばんの見どころはなんですか?

早速ですが、丸山さんがおすすめする、いちばんの見どころはなんですか? それはやっぱり東北の三大薬師でしょう。見てよ、この堂々とした姿。

それはやっぱり東北の三大薬師でしょう。見てよ、この堂々とした姿。 わぁ!! 迫ってくるみたい!

わぁ!! 迫ってくるみたい!

(上左)重要文化財薬師如来坐像 平安時代・貞観4年(862) 岩手・黒石寺蔵

(上右) 国宝薬師如来坐像 平安時代・9世紀 福島・勝常寺蔵

(下)重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・9世紀 宮城・双林寺蔵 三大薬師はどれも、それぞれ1本の木から彫り出されているんだよ。

三大薬師はどれも、それぞれ1本の木から彫り出されているんだよ。 こんなに大きな仏像なのに、1本の木から?!

こんなに大きな仏像なのに、1本の木から?! そう、一木造(いちぼくづくり)というつくり方なんだよ。

そう、一木造(いちぼくづくり)というつくり方なんだよ。 じゃあ、この3体はとっても大きな木から生まれたのね!

じゃあ、この3体はとっても大きな木から生まれたのね! そういえばユリノキちゃんも、本館前のユリノキから生まれたんだよね?

そういえばユリノキちゃんも、本館前のユリノキから生まれたんだよね?

だったら、もっともっと立派にならないと。 (ま、丸山さん、意外と厳しいわ…)

(ま、丸山さん、意外と厳しいわ…) 三大薬師が揃うのは今回が初めてなんだから、見逃さないように。

三大薬師が揃うのは今回が初めてなんだから、見逃さないように。 は…はいっ!

は…はいっ!

三大薬師の迫力をぜひ展示室で体感してください 東北らしさという意味では、天台寺の聖観音菩薩立像は外せないね。

東北らしさという意味では、天台寺の聖観音菩薩立像は外せないね。

重要文化財聖観音菩薩立像

平安時代・11世紀 岩手・天台寺蔵 この仏像、表面がでこぼこ! つくりかけなのかしら?

この仏像、表面がでこぼこ! つくりかけなのかしら? でこぼこはノミ跡。これはノミ跡をわざと残す鉈(なた)彫りという手法で、

でこぼこはノミ跡。これはノミ跡をわざと残す鉈(なた)彫りという手法で、

つくりかけじゃないんだからね。

鉈彫りの仏像は東北以外でも見られるけど、他の地域に比べて東北のものは

洗練されているんだよ。 鉈彫りがこの仏像の「東北らしさ」なのね。

鉈彫りがこの仏像の「東北らしさ」なのね。 この像は鉈彫りの極致! ノミ跡の美しさに注目してください。

この像は鉈彫りの極致! ノミ跡の美しさに注目してください。 展覧会には円空の作品もあるって聞いたけど、どれかしら?

展覧会には円空の作品もあるって聞いたけど、どれかしら? ここだよ、ユリノキちゃん。 会場出口近くを見てごらん。

ここだよ、ユリノキちゃん。 会場出口近くを見てごらん。 え、これが円空?

え、これが円空?

釈迦如来立像 円空作 江戸時代・17世紀 青森・常楽寺蔵

背中は展示室内のパネルの写真で見られます

画像提供:須藤弘敏 ほら、顔は円空らしいじゃない。

ほら、顔は円空らしいじゃない。 確かに…でも、円空といえばごつごつしているイメージが…

確かに…でも、円空といえばごつごつしているイメージが… そこは円空らしくないの。円空にしては螺髪(らほつ)も丁寧に彫られているし、

そこは円空らしくないの。円空にしては螺髪(らほつ)も丁寧に彫られているし、

背中もちゃんと彫っている。真面目に頑張って彫ったなって感じがするよね。 円空の仏像だけど円空らしくないのが魅力なんですね。

円空の仏像だけど円空らしくないのが魅力なんですね。 そうそう。円空ファンの人も、新鮮な気持ちで見てくれるんじゃないかな。

そうそう。円空ファンの人も、新鮮な気持ちで見てくれるんじゃないかな。 東北の仏像はユニークなものが多いのね。丸山さん、今日はありがとうございました!

東北の仏像はユニークなものが多いのね。丸山さん、今日はありがとうございました! こらこらユリノキちゃん、勝手に締めに入らない。最後にもうひとつだけ紹介させてよ。

こらこらユリノキちゃん、勝手に締めに入らない。最後にもうひとつだけ紹介させてよ。

ほら、このお像。きれいでしょ?

伝吉祥天立像

平安時代・9世紀 岩手・成島毘沙門堂蔵 わぁ、きれいな仏像!

わぁ、きれいな仏像! お、わかってるじゃない。穏やかな眼差し、ふっくらした頬、整った山形の唇、

お、わかってるじゃない。穏やかな眼差し、ふっくらした頬、整った山形の唇、

なだらかな肩の曲線。ほぼ左右対称に表れた木目もきれいだし、いいでしょう、この仏像。

東北の仏像のなかでも最も美しい像だと思うんだよね。 (い、いつになく熱い語りだわ。)

(い、いつになく熱い語りだわ。) 学生の頃、研究室にこの像の写真が貼ってあって、「なんてきれいな仏像なんだ」と

学生の頃、研究室にこの像の写真が貼ってあって、「なんてきれいな仏像なんだ」と

感動したのよ。 つまり、丸山さんのアイドルなんですね。

つまり、丸山さんのアイドルなんですね。 まあ、そんな感じかな。ちなみに、私のおすすめのアングルはお像に向かって右側から見た顔ね。

まあ、そんな感じかな。ちなみに、私のおすすめのアングルはお像に向かって右側から見た顔ね。

いろんなアングルで見て、自分なりのベストアングルを見つけてください。

丸山研究員オススメのアングルです 東北の仏像に親しみがわいてきました。

東北の仏像に親しみがわいてきました。 人間を超越した悟りの境地の仏像というよりは、人間くささのある像が多いから、

人間を超越した悟りの境地の仏像というよりは、人間くささのある像が多いから、

親しみがわきやすいかもね。京都や奈良の洗練された仏像ももちろん魅力的だけど、

東北の仏像には、東北ならではのおもしろさがあると思うよ。 (今度こそ)丸山さん、今日はありがとうございました。

(今度こそ)丸山さん、今日はありがとうございました。 特別展「みちのくの仏像」では、今回ご紹介した以外にも、いろいろな仏像が展示されています。

特別展「みちのくの仏像」では、今回ご紹介した以外にも、いろいろな仏像が展示されています。 みんな、ぜひ会いに来てほー!

みんな、ぜひ会いに来てほー! トーハクくん?!

トーハクくん?! ふふふ…最後はぼくがいないと締まらないほ。

ふふふ…最後はぼくがいないと締まらないほ。 もう、いちばんいいところを! ちょっと東洋館裏に行きましょうか?

もう、いちばんいいところを! ちょっと東洋館裏に行きましょうか? ……!

……!

展覧会の音声ガイドは薬師丸ひろ子さんのナレーション。

薬師丸さんも丸山研究員のアイドルです

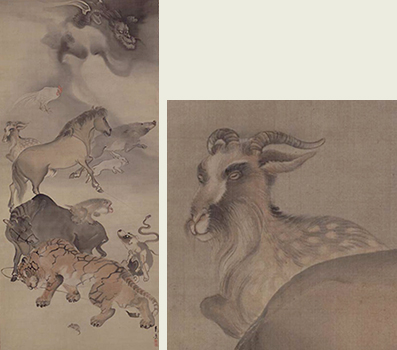

編者の意図も伝えたい!写真アルバムの保存

皆さんが旅行や家族の写真アルバムを作る際、写真を厳選し、ページの進みは旅行の行程順、家族の歴史順になるように並べて作るなど、なんらかの意図を込められると思います。

前回のブログでご紹介しました当館所蔵の重要文化財「旧江戸城写真帖」(横山松三郎撮影、蜷川式胤編、高橋由一著色)は64図から構成されていますが、霞会館所蔵の、同じ「旧江戸城写真帖」は100図(著色はありません)で構成されており枚数が違います。ここに編集を行った蜷川式胤の意図が存在します。

このように、写真アルバムは「写真が全部揃っていること」、「写真の順番」、「編者の意図」などが保存方法を考える上で重要なのですが、写真アルバムでは酸性紙の台紙にデンプン糊やアラビアゴムで写真が貼りこまれているなど、画像保存の観点から見た場合、適切ではない保存形態であることが問題となります。

そこで、簡単に思いつくのが写真アルバムの形態を記録し、写真だけ外して保存に適した包材を用いて保存する手法です。展示や貸与においても必要な写真の移動だけで事が足り、その他の写真は収蔵庫から移動しないために環境の変化がないなどメリットもあります。しかし、情報を一緒に保管しても、ひとたび解体してしまえば写真アルバムとしての形態は崩れ、編者の意図が伝わりにくくなる上、保存している組織や担当者が変わった場合などに集められた写真の散逸につながる等、多くのリスクも伴います。

旧江戸城写真帖の中性紙保存箱と取り扱い説明書

箱と写真帖の間に空気層があり温湿度の変化が少ない構造をとっており、また、下に板を敷いて安全に箱から出せるように工夫している。

旧江戸城写真帖は台紙1枚1枚を中性紙で覆っている

画像を残すことを優先とするのか、写真アルバムとしての形態を優先とするかについて、写真アルバムの保存に関する研究者内でも明確な判断基準はなく、この判断は所有者の事情や意向に大きく左右されているのが現状なのです。今後、少しずつでも写真資料の保存を研究している人間が写真アルバムの保存について意見を述べ、研究成果や経験を伝えることが出来れば、写真アルバムの保存や活用の進展につながると考えます。

私に修理を教えてくれた師匠は「作品がどう修理してほしいか語りかけてくるので、その言葉に耳を傾けろ!」と教えてくれました。今は写真アルバム保存研究の基礎を築くために作品からの言葉に耳を澄ましています。

P.S.

私事ですが、この年末に父がなくなり、遺品の中からいくつも写真アルバムが出てきました。父が自分で現像プリントをしているためサイズも技法もまちまち、様々な筆記具で写真や台紙に書き込みがあり、父の育ってきた環境や歴史が分かる、見ていて大変楽しい写真アルバムに出会いました。こちらも家庭できちんと保存したく考えていますが…。

「3.11大津波と文化財の再生」見どころ・聴きどころ

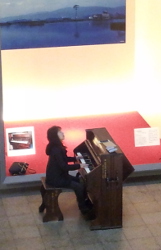

特別展「3.11大津波と文化財の再生」には「見どころ」だけではなく「聴きどころ」があります。

大津波によって奇跡的に残った高田松原の一本松の写真を背景に、本館大階段の踊り場に一台の古風なオルガンが展示されています。

陸前高田市立博物館が所蔵するこのオルガンは、東日本大震災当日は博物館の2階収蔵庫に保管されていました。

津波により収蔵庫扉はなくなりましたが、庫内への瓦礫の流入は思ったほど多くはなく、美術品、国登録有形民俗資料の漁撈用具やその他の民具、大量のマンガ、新聞などの紙資料、高田歌舞伎関連資料などとともに庫内で渾然一体といった状況から救出されました。

修理前のリードオルガン

オルガンが保管されていた収蔵庫は津波によりぐちゃぐちゃの状態でした

このオルガンは、岩手県陸前高田市における幼児教育の先駆者である村上斐(あや)氏が購入・使用していたものです。

村上氏は明治20年、現在の陸前高田市気仙町に生まれ、同39年から現在の陸前高田市域に所在した3つの小学校での勤務を経て、昭和6年に退職。同年私財を投じて私立高田幼稚園を開園します。戦後昭和23年には福祉施設「私立高田保育園」として再スタートし、同33年に市へ移管された後も初代園長に就任。没後半世紀を経た現在も斐先生と敬愛される、陸前高田市の幼児教育の母ともいえる方です。

オルガンは平成16年にご子息より博物館に寄贈されました。

幼児教育で活躍したこのオルガンは、三省堂機械標本部が明治末年からの限られた期間、海保オルガン社に委託して製造・販売していたリード(吸気式)オルガンです。日本リードオルガン協会によれば、このオルガンは海保オルガンのなかでも7個のストップ(特定のパイプへの送風を閉塞することで音色を選択する機構)を有するものとして現存する唯一の実物資料であるとされています。

リードオルガン

三省堂機械標本部製造 明治~大正時代・20世紀

岩手・陸前高田市立博物館蔵

救出後、リードオルガン協会の支援のもと、和久井工房(長野県)において修復が行われ、再生を遂げました。解体した後、全ての部品を点検しながらドライクリーニング法で汚れを取り除き、リードなど金属部分に発生した錆は丁寧に除去しました。過去に行われた修理痕はできる限り尊重して温存し、新たな部品の取り替えを必要最小限に留め、文化財としての修理を行いました。あわせて往時の音の再生を図りました。

1月31日はピアニストで作曲家の中村由利子さんによる演奏です。

どうぞお楽しみに!

展覧会の会期中、1月31日(土)、2月21日(土)、3月14日(土)にはこのリードオルガンの演奏会を行います。

初回1月31日(明日です!)はピアニストで作曲家の中村由利子さんがオリジナル曲の「天に響け」や「アメイジング・グレイス」などを演奏します。

どんな音が響くか、どうぞご期待ください。

親鶴の背中に小鶴を乗せて♪「水滴の美―潜淵コレクションの精華―」

1月15日の小正月、お飾りや注連縄、書初めなどを持ち寄り、火でお焚き上げする「どんどん焼き」(どんど焼き)。ニュース映像などでその様子を見るにつけ、思い出されるのは、中学生のころ教科書で読んだ、井上靖の『しろばんば』の抄出部分。「少年老い易く学成り難し」「一寸の光陰軽んずべからず」・・火にくべられた、あき子の書初めを、男子がいやがらせで開こうとする。松も取れていや増す寒さと火の暖かさ、思春期の微妙な心の動きがあいまって、印象にのこっている方も(世代的に)少なくないのでは?

少々強引でしたが、現代でも年賀状や書初めなど、年末年始には筆や墨を使う機会が、俄然増えるものです。本館1階14室では、長い歴史を有する筆墨の文化において、筆や硯などとともに、大事な道具立てのひとつとされてきた水滴、しかも銅や真鍮(しんちゅう)などの金属で作られた作品を、1月14日(水)よりご紹介しています。ずらりとならんだ水滴、壮観です。

展示風景

硯で墨をする時に注ぐ水を入れる小さな器が「水滴」です。中国では南北朝時代(5~6世紀)ころのものが早い例として知られ、日本では当館の法隆寺献納宝物にある、国宝 金銅水滴(写真下、唐または奈良時代・8世紀)が現存最古の例として有名です。材質としては陶磁器が最も多く、他に金属製や石玉製があります。特に江戸時代以降は、高度に発達した金工の技法を駆使し、動物・植物・人物故事などを主題として意匠をこらした作品が数多く作られました。平成25年、当館に一括して寄贈された「潜淵コレクション」の金属製水滴は、渡邊豊太郎(わたなべとよたろう、号 潜淵(せんえん))氏とご子息の誠之(まさゆき)氏が収集した442件から形成されます。中でも江戸時代の作品は、動物・植物・器物・人物故事などさまざまなジャンルにわたり、類例の少ない七宝の作品も多く含まれます。まさに質・量ともに日本を代表する水滴コレクションといえるでしょう。特集ではその中の各ジャンルから138件をえりすぐりました。以下、いくつかご紹介していきましょう。なお水滴は水をたたえるために、内部は中空。水を入れる穴1個と水を注ぐ穴1個の穴2個というのが基本です。また口を大きく開いた器に、水をすくう匙(さじ)が付属しているものもありますが、これを特に「水盂(すいう)」と呼び、区別することもあります。

国宝 水滴(水盂) 唐または奈良時代・8世紀 法隆寺宝物館第5室にて通年展示

まずは動物。当館がこれまで所蔵していたのが、下の画像の左の作品、これでもじゅうぶん耳は長い。ところが潜淵コレクションには、もっと耳長なウサギがいたのです!(画像右)私が個人的に気に入っているのは、この立ち姿のネズミ。両手にはソラマメみたいなものを抱えています。そのモッサリした表情とたたずまいが、なんとも好もしいのです。しかし毛並みの表現などは相当に細かい。しかもかなり大きいんです。カタツムリも秀逸!同じカタツムリながら、右と左ではまったく目指している造形感覚が異なっています。リアリズムとデフォルメといったところでしょうか。

左:耳長兎水滴 江戸時代・18~19世紀 ※この作品は展示されていません。

右:耳長兎水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

鼠水滴 明治時代・19~20世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

蝸牛水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

珍しいところでは「龍門の鯉」。体は魚ですが、顔には耳と角があります。川を登る鯉の中で、特に優れたものは龍門を登って龍に変じるという「登龍門」(とうりゅうもん)の故事に基づきます。当館にはこの主題の水滴があり、その主題のユニークさ、造形の面白さから、水滴の展示ではよく使っていたのですが、潜淵コレクションにも、細部はやや異なるものの、ほぼ同じ作例がありました。めでたく兄弟ができました。

左:鯉水滴(魚跳龍門) 江戸時代・17~18世紀 ※この作品は展示されていません。

右:鯉水滴(魚跳龍門) 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

「親亀の背中に小亀をのせて~♪」(むかし聞いたことのあるフレーズ。ご存知でしょうか?)画像の左は、親亀の体が水滴で、背中の穴に小亀のおなかから出ている「ほぞ」を差し込みます。つまり小亀は蓋(ふた)の役割も果たしているのです。また右は「親子鶴」。水滴ではあまり見ない題材のように思います。

左:親子亀水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

右:親子鶴水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

続いては複数モチーフの組み合わせ。「茄子(なす)に黄金虫(こがねむし)」、「瓜(うり)に栗鼠(りす)」。茄子のヘタのささくれ感や黄金虫の脚、ウリやリスの丸々としたキュートな造形にご注目ください。これら果物と動物の組み合わせは中国の画題にあり、中国的な主題とみなされていたようです。もともとは、なんらかの寓意が込められていたのかもしれません。いずれにしても、そのユニークな組み合わせが楽しい作品です。

左:茄子に黄金虫水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

右:瓜に栗鼠水滴 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

潜淵コレクションでは、人物故事的な主題の作品も少なくありません。こちらは床上の唐装の人物で、人物は左手に書物を持ち、床上には酒入れとおぼしきヒョウタンが置かれることから、唐代の詩人で酒をこよなく愛した李白(りはく)の五言絶句「静夜思」に材を取ったものと考えられます。

牀上唐人水滴(李白静夜思) 江戸時代・18~19世紀 (渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈)

そして特筆されるのが、七宝水滴の充実です。ぜひ会場で確かめてみてください。そもそも江戸時代の七宝水滴じたい、数が少ないのです。

展示中の七宝水滴

今回の展示でご紹介しているのは、潜淵コレクション全体の三分の一。まだまださまざまな金属製水滴が、収蔵庫で出番を待っています。金工の作品としての技法や材質など、造形性や歴史性の点でその意義が大きいことはもちろんですが、バラエティ豊かな主題と楽しい表現は、今後当館のさまざまな展示や教育普及事業に、大いなる活躍をしてくれることでしょう。

特集「水滴の美―潜淵コレクションの精華―」2015年1月14日(水)~3月22日(日) 本館14室

みちのくの仏像・私のイチオシ 十二神将立像

彫刻を担当しております、研究員の西木です。

学生時代から、薬師如来像を研究対象にしておりましたので、勝常寺(しょうじょうじ)・黒石寺(こくせきじ)・双林寺(そうりんじ)から三大薬師が揃っておでましになる機会に立ち会えて、感動の日々を送っております。

しかし、ここでご紹介するイチオシは、ずばり山形・本山慈恩寺(ほんざんじおんじ)の十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)です。

あまり大きくないので目立ちませんが、キリっとしたお顔に見とれる方も多いのではないでしょうか。

重要文化財 十二神将立像(左から、酉神、卯神、寅神、丑神)

鎌倉時代・13世紀

山形・本山慈恩寺蔵

ジュニアガイドの表紙にも大抜擢!

お子様にせがまれて「お、これが十二神将か!」と

注目された方もいらっしゃるのでは?

十二神将は、薬師如来のお供であり、ガードマンのような存在です。

12体のうち4体は江戸時代に補われたものですが、残る8体は鎌倉時代につくられたとみられ、なかでも選りすぐりの4体をお借りしております。

それぞれ、頭につけられた十二支をあらわす動物の頭によって、向かって右から丑神(ちゅうしん)、寅神(いんしん)、卯神(ぼうしん)、酉神(ゆうしん)となっていますが、動物の頭は後の時代のものとみられるため、正確な名前はわかりません。

ですが、みてください、このリアルな表現!

それぞれ甲冑をつけて武装していますが、体の動きにあわせて帯や裾がはためいていますね。袴もはかず、沓(くつ)のかわりにサンダルをはいたり、裸足にあらわしたり、なかなかバリエーション豊かです。

こうした形式自体は、すでにあった作品や図像にもとづいたものかとみられますが、ここまで自然に、いきいきとあらわしたところが作者の技量です。とくに卯神をみてください。右手をふりあげ、左手は腰のあたりで拳をにぎりますが、上半身を大胆にねじっています。彫刻作品はいうまでもなく立体表現ですが、ここまで奥行きをもたせるのは珍しく、甲冑を着けずにあらわになった躍動する筋肉の表現もあわせて、まさに見事です。

十二神将立像 卯神

当館でも鎌倉時代の十二神将像を所蔵しておりますが、たとえば辰神(しんしん)や巳神(ししん)が少し上半身をねじって、前後の空間に奥行きをもたせたところなどがよく似ています。

重要文化財 十二神将立像(左から辰神、巳神)

鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵

※この2体は特別展には出品されていません。

巳神は本館11室で2016年1月19日(火)~4月17日(日)展示予定

袴をはかずにブーツのような沓をはいたり、裸足にしたり、バリエーション豊かなところも本山慈恩寺の像に通じるところです。力んだところで息をとめたような、緊迫した表情も・・・。

左:当館所蔵の重要文化財 十二神将(辰神)

右:山形・本山慈恩寺所蔵の重要文化財 十二神将立像(卯神)

じつは、当館の十二神将像は、かつて京都・浄瑠璃寺(じょうるりじ)に伝わったものですが、近年の研究によって、鎌倉時代を代表する仏師、運慶の作である可能性が強まっています。こちらと比べると、身振りや筋肉の表現にやや誇張がみられるため、すこしあとの時代につくられたものと思われますが、やはり都でも一流の仏師が手がけたものにちがいありません。本山慈恩寺のある山形県寒河江市は、かつて藤原氏の経営する荘園があったところなので、このような都風の仏像が伝わっていると考えられています。

鎌倉時代の名品も展示中の特別展「みちのくの仏像」、みなさまのご来館お待ちしております!

「3.11大津波と文化財の再生」救出から再生へ

開催中の特別展「3.11大津波と文化財の再生」では、本館特別4室で「文化財再生のみちのり」と題した、文化財レスキューの進み方と今後解決を必要とする技術的課題についてのパネル展示を行っています。

今回は、パネル展示の流れに沿って、本館特別2室で展示中の「石川啄木歌碑拓本」が救出されてから本展での展示にいたるまでのみちのりをご説明します。

写真1は、被災した陸前高田市立博物館(写真2)から救出された直後の資料の様子です。

画面中央にコンテナがあり、そこにたくさんの掛軸が収納されているのがわかりますでしょうか。

写真1 写真2

こうして救出された掛軸は津波で濡れ、泥や砂に覆われた状態でした(写真3)。このまま放置するとカビが発生し、劣化が著しく進行してしまいます。

写真3

そこで、表具を解体し、本紙1枚の状態にした後で水を使って洗浄と脱塩(塩分の除去)を繰り返します(写真4)。救出後に行なわれるこうした作業を安定化処理と呼び、これ以上劣化が進行しないような状態に留める処理内容のことです。安定化処理後の状態は本紙1枚だけですから(写真5)、このままでは展示に活用できません。

写真4 写真5

再び表具を仕立てる本格修理を行い、ようやく現在の姿(写真6)に再生されるのです。

写真6

今回の特別展でお借りした全ての作品は、それぞれが様々なみちのりを経て当館で展示することができたものです。しかし、これで文化財の再生が完結したわけではありません。被災地が復興して、新たな博物館が完成した後に、そこで展示に活用されてようやく再生の終着を見ることができるのだと思います。

館内各所では特別展「3.11大津波と文化財の再生」のリーフレットを配布しています。 こちらからリーフレットのダウンロードができます

こちらからリーフレットのダウンロードができます

文化財レスキューの進み方など現地で撮影された画像とともに詳しく説明した内容となっています。

ぜひ、お手にとってご覧ください。

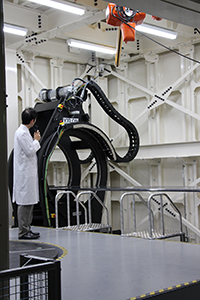

国宝「檜図屛風」修理後初公開・文化財用大型CTスキャナー記者発表会

2月16日(月)、トーハクでは2つの記者発表会が開催されました。

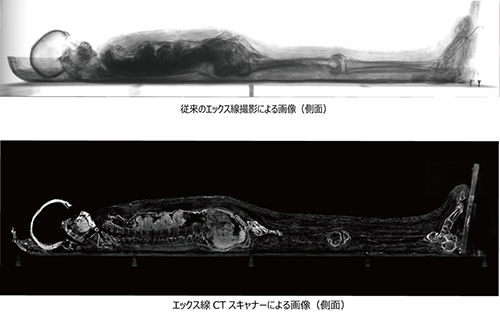

まず初めは、文化財用大型CTスキャナーのお披露目です。

昨年3月に導入し、約1年の試験稼動を経て、このたび、正式稼動となりました。

これまで、文化財用のCTスキャナーは、西日本の施設(九州国立博物館、九州歴史資料館、奈良文化財研究所)にしかなく、東日本でも自然科学系の施設(理化学研究所、国立科学博物館)にしかありませんでした。そのため、東日本にある文化財の調査をするためには、長距離輸送のリスクが伴いました。今回の導入により、東日本における文化財の状態調査の可能性が広がりました。

水平型エックス線CTスキャナーの説明。

その大きさがおわかりいただけるのではないでしょうか。

今回導入されたのは、仏像など大型の文化財を立てたまま撮影ができる垂直型、長さ2.5mの文化財を水平に設置し断層撮影が可能な水平型、細かい部分の撮影が可能な微小部観察用の3台のCTスキャナーで構成されたCTシステムで、文化財用としては最新鋭かつ世界最大級のものです。

左から、垂直型、水平型、微小部観察用エックス線CTスキャナー

この日は、当館所蔵の「パシェリエンプタハのミイラ」(東洋館3室にて通年展示)の撮影結果についても紹介しました。

従来のエックス線撮影では不鮮明であった下腹部の塊が、CTによる調査の結果、ミイラ作成時の詰め物であることが鮮明に撮影されました。

今後、さまざまな文化財調査への活用と研究成果に期待が高まります。

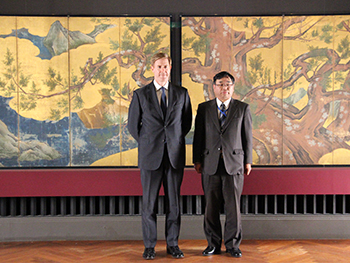

次に、狩野永徳筆・国宝「檜図屛風」の修理後初のお披露目です(2月17日(火)~3月15日(日)、本館2室にて展示)。

バンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトの助成を受け、18ヶ月にもおよぶ平成の大修理を行いました。

記者発表にはバンク・オブ・アメリカ・グループ在日代表の

ティモシー・ラティモア氏にもお越しいただきました。

(右は独立行政法人国立文化財機構理事 池原充洋)

「檜図屛風」は、本来は4面の襖だったものを8曲1隻の屛風に仕立てたため、図柄のつながりに不自然なところがあったり、亀裂や糊浮き、彩色の剥離など経年による劣化によって鑑賞性が損なわれていました。

このたび、解体修理により、本来の姿を意識した4曲1双に改装し、亀裂や浮きの補修、汚れの軽減も施し、色鮮やかに甦りました。

また、修理の過程での発見もありました。

襖から屛風に改装されたときのものと思われる「一」から「八」までの数字や「山水桧」の墨書と、過去の修理で補修紙として用いられた五七桐文の文様が転写された跡です。

この五七桐文が八条宮家に縁の深いものであることがわかり、今回の修理では屛風の裏に貼る唐紙にこの文様が採用されました。

実際に使用された五七桐文の版木(宮内庁京都事務所保管)は、本館特別1室「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2月17日(火)~3月15日(日))にて、展示されていますので、あわせてご覧ください。

唐紙(見本)と五七桐大紋の版木(宮内庁京都事務所蔵)

修理の概要は、トーハクYouTubeチャンネルにて動画を公開しています。展示をご覧になる前にぜひ!

東京国立博物館研究誌「MUSEUM」最新号は「国宝 檜図屛風 平成の大修理特集」

ミュージアムショップにて販売中です(税込1543円)

みちのくの仏像・私のイチオシ みちのくのモナリザ?

謎を秘めた美しい像といえば、皆さんはダビンチのモナリザを思い浮かべるのではないでしょうか。あの謎めいた微笑は何なのか、世界中の人びとを魅了しています。

実は本展覧会に出品されている仏像のなかにも、謎を秘めた美しき像があります。

それが成島毘沙門堂の伝吉祥天立像です。

重要文化財 伝吉祥天立像 平安時代・9世紀

岩手・成島毘沙門堂蔵 (画像提供:東北歴史博物館)

名称に伝とあることからもわかるように、伝承では吉祥天とされていますが、本来はどのような像としてつくられたのかわかっていません。

というのも、このような姿の像は日本全国を探してもこの像だけだからです。頭の上をよくみてください。二頭の像に気づくでしょう。このことから頭が象の神さま歓喜天(インドのガネーシャ)ではないかともいわれています。

頭上をご覧ください。二頭の像がいます。

わたしは伝承のとおり吉祥天の可能性もあると思っています。吉祥天はインドではラクシュミーといい、二頭の象に水をかけられる姿でつくられることもあるからです。

楣(まぐさ) アンコール時代・11世紀 カンボジア・タ・セル フランス極東学院交換品

右:部分 カンボジアのレリーフに表わされた、二頭の像に水をかけられているラクシュミー(吉祥天)

ガネーシャもラクシュミーも東洋館地下・クメール彫刻のコーナーにありますので、みちのくの仏像をみた帰り、ぜひそちらもご覧ください。

新装なった「檜図屏風」

国宝 檜図屏風が、装い新たに展示されています。

平成23年1月の「本館リニューアル記念 特別公開」で展示されて以来、4年ぶりの公開になります。

その間に1年半に及ぶ修理が行われ、それまでの8曲1隻の屏風から4曲1双の屏風に形式も改められました。

国宝 檜図屏風 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590) (左:修理前、右:修理後)

修理前は幹から左に伸びる大枝が屏風の中央部分で大きくズレ、繋がりの悪い印象がありました。

「檜図屏風」には、画中に襖の引手跡があり、もと襖であったことが知られています。屏風の中央部分は、襖から屏風へ改装される際に切り詰められ、そのために図が不連続になっていたのです。

今回の修理では、もとの襖の形態を考慮して改装が行われました。襖の形に直すことも検討しましたが、絵の部分の高さが170㎝で襖としては高さが低く、上下に切り詰めがあると考えられることから、そこに枠をはめこんでは、画面が小さく見えてしまうのではないかとの意見もあり、当初の大きさも不明なことから、襖のような平面での展示もし行いやすい4曲の形態に直すことになりました。

絵の中には、木瓜形と円形の2種類の引手跡があります。襖として1度改装され、引手金具が付け替えられたのです。

引き手と紙の端までの距離が円形の方が揃っていることから、当初は木瓜形の引き手がつけられ、改装の際に画面の一部が切り詰められ円形の引手がつけられたと想像されます。

引手跡から紙端まで一番残りのよい第1扇と、中央部分の第4・5扇を比べると中央部分では約7cm狭くなっています。最初の襖から少なくともそれだけの部分が無くなっているのです。

左:第1扇(部分、修理前)、右:第5扇(部分、修理前)

上の囲みは木瓜形の引手跡。下の囲みは円形の引手跡

ケースの中で展示作業をしていると全体のつながりが見えません。中央部分を7cm空けたところでケースの外を見ると、全体を見ている研究員が両手を頭の上に掲げて○のサイン。

今回は当初の姿を再現するように、空間を考えて展示しています。

狩野永徳が描いた樹木は、江戸時代の『本朝画史』に「舞鶴奔蛇之勢」があると語られていました。檜図の枝にこそ、大蛇にたとえられる勢いが感じられます。

色彩が鮮やかになったこと、屏風の折れがなくなって枝の動きがスムーズになって増したことにより、重厚で沈痛な趣を宿した修理前の「檜図」が、明るく伸びやかな印象に生まれ変わりました。

これが当初の「檜図」だったはずです。

これによって永徳に対するイメージも変わってくるのではないでしょうか?

現在の展示では、中央部分を7cmほど空けて展示しています

本館2室(国宝室)にて、2015年3月15日(日)まで展示

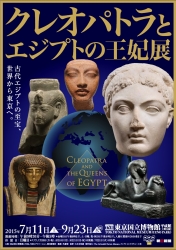

「クレオパトラとエジプトの王妃展」開催!

トーハクにクレオパトラがやってきます!

誰もが知っているクレオパトラ。カエサルやアントニウスといった世界史上の大物をとりこにしたという、美女のなかの美女です。

そんなクレオパトラゆかりの名品が、この夏、トーハクにやってきます。

東京国立博物館では、この夏「クレオパトラとエジプトの王妃展」(2015年7月11日(土)~9月23日(水・祝)、平成館)を開催します。

3月2日(月)には本展の報道発表会を行いました。

こちらの展覧会、魅力は何といってもそのスケール感。

世界12ヵ国、約40もの所蔵先から古代エジプトの名品が集結します。

所蔵先としては、ルーヴル美術館、大英博物館、ボストン美術館、ベルリン・エジプト博物館、ウィーン美術史美術館など、世界有数の古代エジプトのコレクションを誇る博物館・美術館が名前を連ねています。

まさに古代エジプトの粋を集めた展覧会なのです!

報道発表会では本展覧会の担当研究員・品川欣也より展覧会のみどころを説明しました

さて、今回の主役は古代エジプトの王妃や女王。

ファラオ(王)を支え、国を支えた彼女たちゆかりの作品をご覧いただけます。

たとえばクレオパトラ(クレオパトラ7世)。

冒頭でもご紹介したとおり、絶世の美女として語り継がれる、古代エジプト史上最も著名な女王です。

実はクレオパトラとされる作品は非常に少なく、展覧会ではそんな貴重な作品が展示されます。

クレオパトラ

プトレマイオス朝時代(前1世紀前半)

イタリア トリノ・エジプト博物館蔵

(C)Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici

del Piemonte e del Museo Antichit Egizie

他にも多くの王妃や女王が登場しますが、あと一人、皆様に覚えておいていただきたいのがアメンヘテプ3世の王妃ティイ。

アマルナ改革で有名な(あるいは、美女・ネフェルトイティ(ネフェルティティ)の夫として有名な)アメンヘテプ4世(後のアクエンアテン王)の母でもあります。

王族出身ではありませんが、ティイは王に寵愛され、また王母としても大きな力を発揮しました。

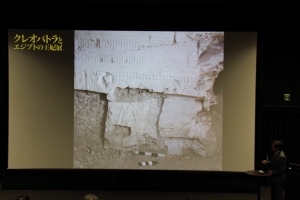

アメンヘテプ3世の王妃ティイのレリーフ

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

ベルギー ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵

(C)Royal Museums of Art and History, Brussels

このレリーフはウセルハトという人物の墓にあったものですが、その墓は瓦礫などで埋もれてしまい、20世紀初頭の調査以来、その正確な所在地はわかっていませんでした。

その墓が、早稲田大学の調査隊により約100年ぶりに再発見されました!

その調査隊を率いたのが、本展の監修である早稲田大学の近藤二郎教授です。

近藤先生は、日本を代表する古代エジプトの研究者。2013年末には、約3200年前のビール醸造長の墓を発見し、世界的にも注目されています。

クレオパトラやティイが本展のヒロインなら、近藤先生は本展のヒーローなのです!

近藤先生には、レリーフのあった墓の調査について、臨場感たっぷりにご説明いただきました

ファンの多い古代エジプト、古代エジプト史のヒロイン・クレオパトラ、

トーハクでは15年ぶりの古代エジプトの展覧会。

(2000年の「世界四大文明 エジプト文明展」以来の開催です。)

そして、本展監修・近藤先生の最新の研究成果。

いやが上にも期待が高まります!

さて、当館にも古代エジプトのコレクションがあります。

報道発表会の最後には、古代エジプトの作品を展示している東洋館3室でギャラリートークも行いました。

(左)セクメト女神像

エジプト テーベ出土 新王国時代・第18王朝(ティイ、アメンヘテプ3世の時代の作品です)

(右)パシェリエンプタハのミイラ

エジプト テーベ出土 第22王朝 エジプト考古庁寄贈

※どちらも東洋館3室で通年展示。本展には出品されません。

夏の開幕が待ちきれないという方は、東洋館で予習をして、今から備えておくのも良いかもしれません。

「クレオパトラとエジプトの王妃展」、どうぞお楽しみに!

特別展「みちのくの仏像」10万人達成!

特別展「みちのくの仏像」(1月14日(水)~4月5日(日)、本館特別5室)は、

3月4日(水)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、鈴木康子さん。

なんと宮城県仙台市よりお越しいただいたそうです。

東北の仏像を展示する本展の、記念すべき10万人目のお客様が東北のお客様。

これも仏縁なのかもしれません。

鈴木さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として特別展図録とトートバッグ、クリアファイルなどを贈呈しました。

特別展「みちのくの仏像」10万人セレモニー

鈴木康子さん(左)と館長の銭谷眞美(右)

3月4日(木) 東京国立博物館 展覧会会場前にて

仏像に興味があるという鈴木さんは、2年前からカルチャースクールで勉強もされていらっしゃるそう。

そんな鈴木さんでも、本展の仏像は初めてご覧になるお像ばかりなのだそうです。

「地元だとかえって行く機会がなく、また行きづらい場所のお寺が多いので、こうやってひとつの場所で見られるのはとてもありがたいです」と、お話くださいました。

そうなんです、地元の方でもなかなかご覧になる機会のない仏像が一堂に会していることも、本展の魅力のひとつなんです!

しかも、「これぞみちのく」といったお像から都風のお像まで、さまざまな仏像をご覧いただけます。

特別展「みちのくの仏像」は4月5日(日)まで。

どうぞお見逃しのないように、皆様のご来館をお待ちしています。

東京国立博物館コレクションの保存と修理

保存修復室の沖松と申します。

今回は、3月15日(日)まで公開中の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(本館特別1室)についてご紹介させていただきます。

当館の保存修復事業の成果の一端として、修理を終えた作品を、修理のポイントやその工程中に得られた情報などとともに紹介するこの展示も今回で15回目!

そんな節目の年でもある今回は、国宝室での「檜図屏風」の修理後初お披露目の展示と同時開催として、檜図屏風の修理に関連する資料も展示しています。

左:展示室内全景、右:屏風下地見本

本紙の下には、特性の違う和紙を、張り方を変えて何層も重ねた下地があります。本紙を支え、安定した状態を保つ上でとても重要です。

それでは、展示をのぞいてみましょう。

特別1室の南北の壁側のケースでは、作品の解体を伴う本格修理の例として、南側には刀剣・陶磁・考古などの立体物、北側に絵画・書跡・漆工、中央の覗きケースには、メインテナンスとして恒常的に行っている和綴じ本の綴じの修理や洋書の保存箱の製作などの対症修理の例を展示しています。また、檜図屏風修理の関連では、裏紙制作にあたって、八条宮家縁の意匠として桂離宮の襖に用いられた五七桐大紋の版木を用いました。今回の展示でも宮内庁京都事務所のご協力により特別に拝借して展示しています。

和綴じ本の修理

ここでは、絵画・書跡作品から1点、技術的に興味深い例として、「先徳図像」(重要文化財)に注目してみましょう。

重要文化財先徳図像 玄証筆 平安時代・12世紀

この作品は玄証(1146-1222)という、高野山を拠点に密教の図像研究・蒐集に活躍した学僧の自筆のものとして重要な作例です。紙は打ち紙加工がされた楮紙が用いられています。

本紙に虫損跡が多く、紙に厚みがあるため、修理前は、以前の修理で欠損部を塞いだ箇所に段差が生じていました。その段差が折れの進行する原因ともなり、陰影が生じて鑑賞上も支障を生じていました。これだけ多くの欠損部に補修紙を貼ると、一枚の厚さは少なくても、本紙を巻いたときには重なり合い、必要のない厚みが出て本紙に負担をかけてしまいます。

そのため、修理にあたっては虫損部の補修を如何に段差なく、本紙に負担をかけないように行うかが大きなポイントでした。

そこで採用されたのが「DIIPS」 (Digital Image Infill Paper System)です。

この技術は、本紙のデジタル撮影画像から欠損部の形状をアクリルシートに再現したもので補紙を漉き、それを欠損部に嵌めこむ方法です。

本紙の厚みに応じてシートの厚みを変えられ、レーザー加工で欠損部の形に穴を開け、そこに紙料を流し込んで補紙を漉くので、どんなに複雑で小さな形でも欠損部にピッタリ嵌まる形に漉くことができます。

そして周囲の余分な繊維をのりしろにできるため、本紙に接着する際に糊が薄くてすみ、凹凸も極力なくすことができます。

また、この技術の元になっている漉き嵌めのように、本紙そのものを紙料を混ぜた水に通す必要がないので、本紙の風合いや彩色など水に通すと損なわれる要素がある作品に効果的な技術です。

左:補紙作製中 右:補紙作製シート

修理の現場では、様々な状態の作品に、より安全で効果的に対応できるよう、こうした技術・材料の研究開発が常に進められています。

普段の展示された作品だけからは見えない裏方の仕事ですが、文化財を未来に伝えていくためにとても大事な部分です。年1回のこの機会に、是非ご覧いただけたら幸いです。